Wenn die Sonne scheint, zieht es viele ans Wasser – oft auch mit dem Schlauchboot. Doch was passiert mit diesen Booten, wenn die Saison vorbei ist? Zusammenrollen, verstauen, vergessen – so wie es im privaten Kontext oft gehandhabt wird?

Wioletta Tenczar, Walter Schmidl

Wie verpackt man ein Schlauchboot?

Do 21. August 2025

Im Zuge der Depotinventur - also einer systematischen Überprüfung und Dokumentation der Bestände – stößt man regelmäßig auf spannende Objekte, die die Vielfalt der TMW-Sammlung sichtbar machen. Unsere Expert:innen prüfen dann sorgfältig Material und Zustand, denn viele Stücke liegen bereits seit Jahrzehnten im Depot. Auch ein Schlauchboot wurde auf diese Weise unter die Lupe genommen. Dabei stellte sich die zentrale Frage: Wie verpackt man ein solches Objekt so, dass es nicht nur sicher verstaut, sondern auch für kommende Generationen erhalten bleibt?

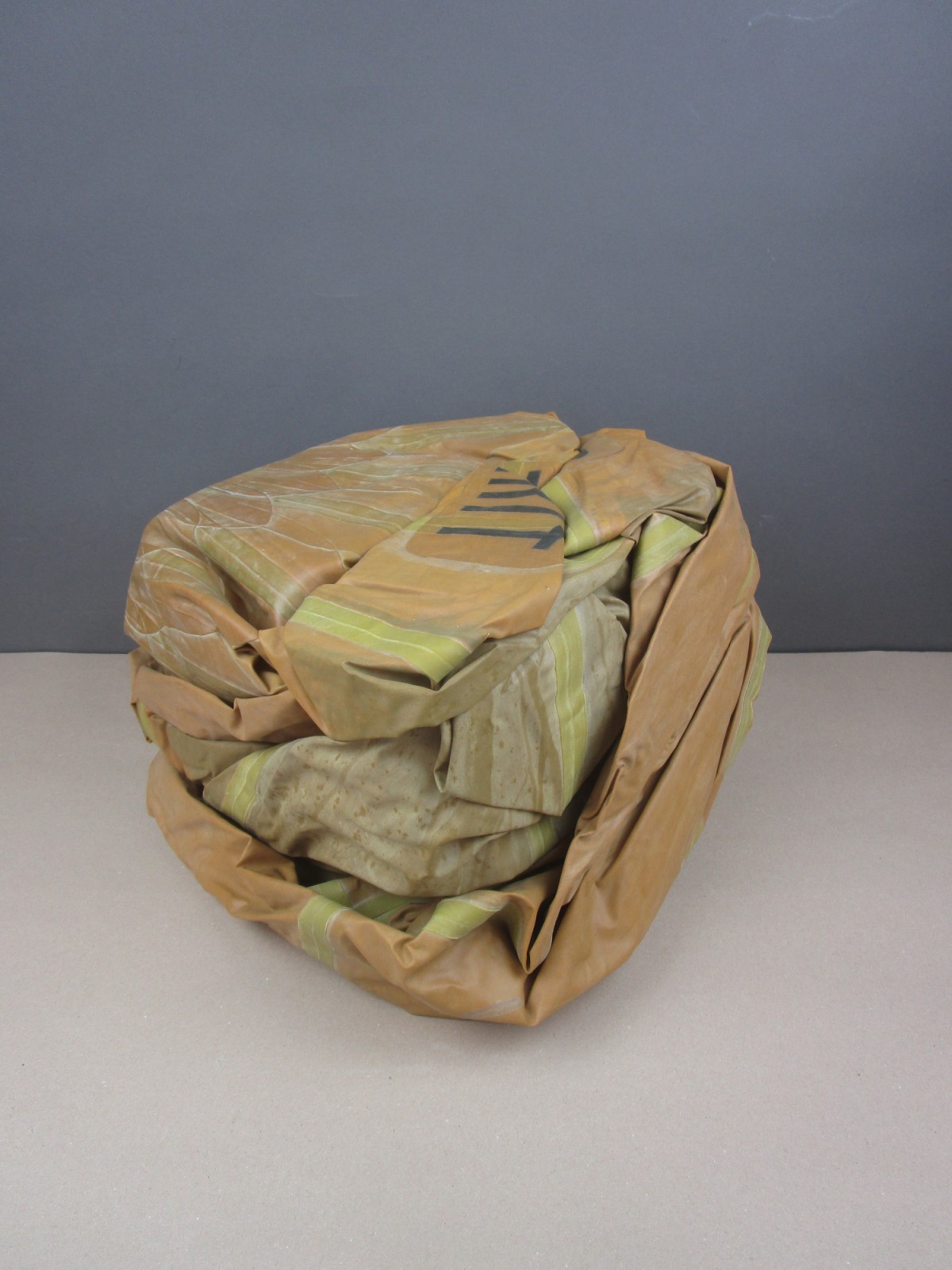

Bei gummierten Textilien und vielen „weichen“ Kunststoffen muss man damit rechnen, dass diese mit der Zeit ihre Elastizität verlieren und so wie der Ballon (Inv.-Nr. 1802/1) im zusammengerollten oder -gefalteten Zustand die Form der Verpackung annehmen. Solche Objekte kann man leider nicht mehr ohne restauratorische Eingriffe in deren ursprüngliche Form bringen. Sobald die starken Alterungsprozesse eingesetzt haben, muss man sehr schnell, aber auch vorsichtig handeln! Um zu verhindern, dass irreversible Schäden am Material und der Gestalt der Objekte entstehen, wurden bei der Depotinventur zwei Verpackungsmöglichkeiten für aufblasbare Objekte erarbeitet.

Bei gummierten Textilien und vielen „weichen“ Kunststoffen muss man damit rechnen, dass diese mit der Zeit ihre Elastizität verlieren und so wie der Ballon (Inv.-Nr. 1802/1) im zusammengerollten oder -gefalteten Zustand die Form der Verpackung annehmen. Solche Objekte kann man leider nicht mehr ohne restauratorische Eingriffe in deren ursprüngliche Form bringen. Sobald die starken Alterungsprozesse eingesetzt haben, muss man sehr schnell, aber auch vorsichtig handeln! Um zu verhindern, dass irreversible Schäden am Material und der Gestalt der Objekte entstehen, wurden bei der Depotinventur zwei Verpackungsmöglichkeiten für aufblasbare Objekte erarbeitet.

Kugelballon im gefalteten Zustand

© Technisches Museum Wien

Mit Stickstoff befüllter Kugelballon, Semperit, österr.-amerik. Gummiwerke (1964)

© Technisches Museum Wien

Das Schlauchboot Semperit Libelle mit aufsteckbarem Segel (Inv.-Nr. 107270) ist für die Dauerlagerung mit Stickstoff befüllt worden. Im TMW-Depot befindet sich für die Schädlingsbekämpfung bereits eine Anlage zur Stickstoffbegasung (eigentlich Sauerstoffentzug aus der Luft, die ohnehin zu etwa 78 % aus Stickstoff besteht). Vor der Befüllung wurde das Objekt mit Luft auf Dichtheit geprüft. Die Verwendung von möglichst reinem Stickstoff als Dauerfüllung wurde wegen seiner Reaktionsträgheit gewählt. Sauerstoff – in der Luft zu ca. 21 % enthalten – ist im Gegensatz dazu äußerst reaktiv und könnte Materialveränderungen beschleunigen.

Mit Stickstoff befülltes Schlauchboot Semperit Libelle (1960)

© Technisches Museum Wien

Das Schlauchboot bleibt in seiner Ursprungsform für die kommenden Jahrzehnte gut gesichert. Entsprechende Erfahrungen über mittlerweile neun Jahre mit einem Ballonmodell (Inv.-Nr. 1802) liegen vor. Zu beachten ist, dass durch die leider nicht ganz vermeidbaren Temperaturschwankungen in den Depots im Sommer eine Volumenzunahme auftritt. Daher darf ein bei kühlerer Temperatur aufgepumptes Objekt auf keinen Fall vollgefüllt werden und muss zumindest in der ersten Saison bei steigenden Temperaturen öfter kontrolliert werden. Bei unserem Ballon mussten wir trotz eher lascher Erstfüllung drei Mal den Druck reduzieren.

Schlauchboot UNI 54 P (1958)

© Technisches Museum Wien

Aber was passiert, wenn das Material mit der Zeit durchlässig geworden ist? Auch für solche Fälle haben wir eine Lösung gefunden: Beim Schlauchboot Semperit UNI 54 P (Inv.-Nr. 103875) mussten wir bei der Probebefüllung Luftverlust feststellen, obwohl man keine eindeutigen Schwachstellen, sprich Löcher, finden konnte. Daher war die bewährte Methode mit Stickstoff nicht anwendbar. Nach mehreren – wenig erfolgreichen – Versuchen, die mögliche Ursache für den Volumenverlust zu lokalisieren, musste nach Alternativlösungen gesucht werden.

Befüllung des Schlauchboots mit Naturkorkgranulat

© Technisches Museum Wien

Um die ursprüngliche Form des Schlauchboots zu bewahren, wollte das Inventurteam dieses Objekt auf keinen Fall im gefalteten Zustand wegpacken. Stattdessen ist das Semperit UNI 54 P Schlauchboot mit 28,6 kg Naturkorkgranulat, mit einem Durchmesser von 4–5 mm, befüllt worden. Das war möglich, da das Boot zwei abschraubbare Einfüllventile besitzt, die jeweils eine Öffnung von ca. 20 mm Durchmesser freigeben. Um das Material nicht weiter zu gefährden, musste dieses Schlauchboot händisch, in kleineren Schritten per Trichter befüllt werden. Die Methode lässt sich allerdings nur anwenden, wenn das Material der Bootshülle noch nicht verhärtet ist, da das Granulat nur bedingt „fließt“. Es muss immer wieder durch Positionsveränderung des Objekts und vorsichtiges Nachdrücken oder -klopfen an der Außenhaut so weit verdichtet werden, dass das Objekt Form annimmt und alle Falten oder Knicke in der Hülle verschwinden.

Den letzten Feinschliff für die Dauerlagerung lieferte die Depot-Tischlerei in Form eines mit Hubwagen unterfahrbaren Schlittens. Danach kümmerten wir uns um einen erweiterten Staubschutz (Stofftuch) und erst dann konnten unsere Kolleg:innen aus dem Depot das Objekt auf seinen Standort für die nächsten Jahre bringen.

Alle in diesem Artikel erwähnten Objekte werden regelmäßig kontrolliert, um eventuellen Zustandsveränderungen rechtzeitig entgegenzuwirken.

Den letzten Feinschliff für die Dauerlagerung lieferte die Depot-Tischlerei in Form eines mit Hubwagen unterfahrbaren Schlittens. Danach kümmerten wir uns um einen erweiterten Staubschutz (Stofftuch) und erst dann konnten unsere Kolleg:innen aus dem Depot das Objekt auf seinen Standort für die nächsten Jahre bringen.

Alle in diesem Artikel erwähnten Objekte werden regelmäßig kontrolliert, um eventuellen Zustandsveränderungen rechtzeitig entgegenzuwirken.