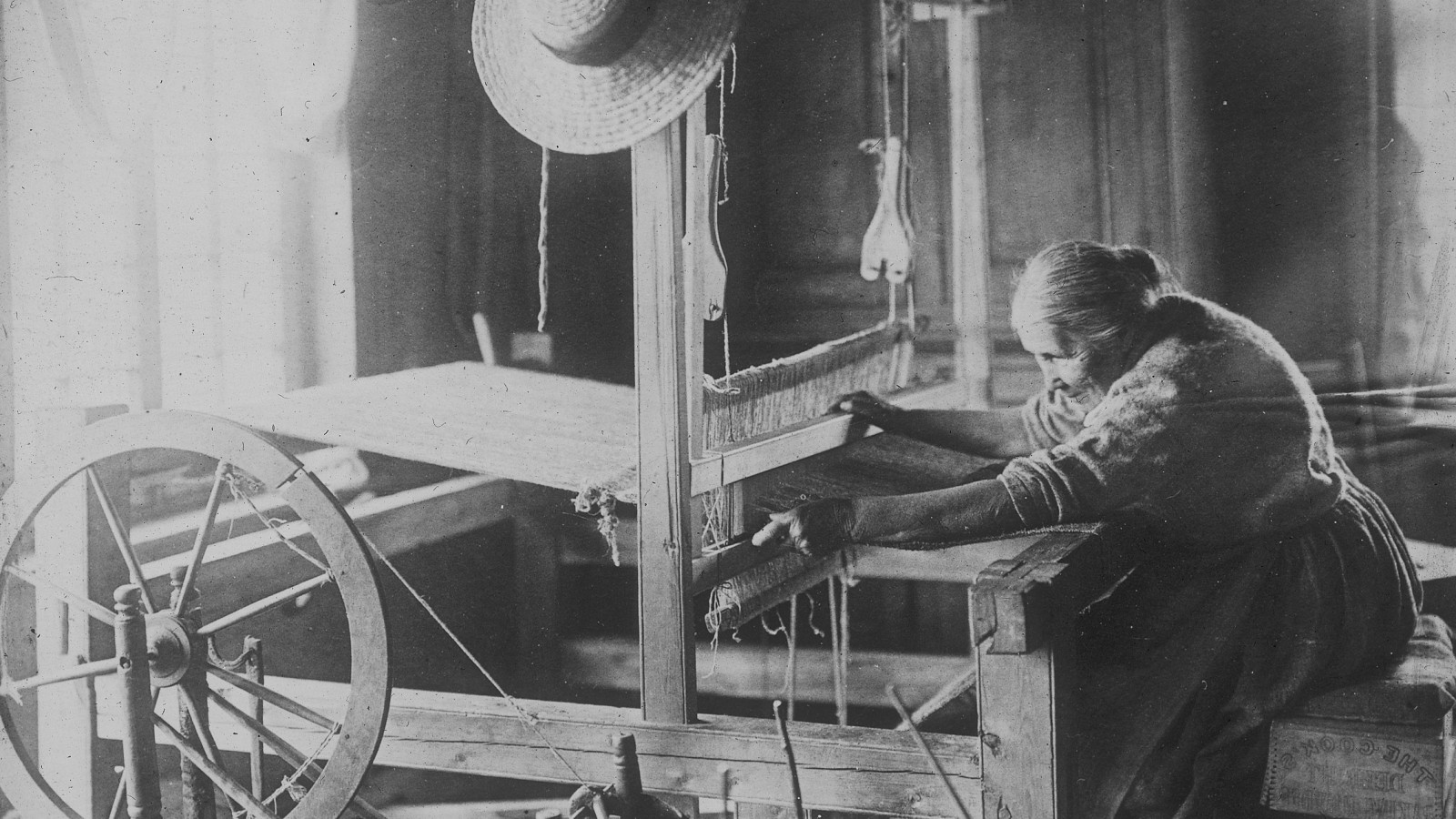

Unter den vielfältigen Beständen des TMW-Archivs befindet sich ein umfangreicher Bestand an Glasdias aus der Zeit um 1900, die Produkte und Handelswaren aus allen Erdteilen zeigen. Die Dias sind nicht nur visuelle Zeugnisse einer vergangenen Ära, sondern auch eine wertvolle Quelle für die Wirtschafts- und Sozialgeschichte.

Die Geburtsstunde der Warenkunde in Österreich

Während des 19. Jahrhunderts war das Bewusstsein über den hohen Stellenwert von praktischem Wissen für eine fundierte kaufmännische Ausbildung stark gewachsen. Fachkenntnisse über Herkunft, Eigenschaften und Verarbeitung der Materialien sollten die Erfolgschancen auf dem Weltmarkt verbessern. Vermittelt wurden die Kenntnisse ab 1898 an der vom Handelsminister gegründeten „Export-Akademie des k. k. österreichischen Handels-Museums“.

Neben dem Sprachunterricht in Französisch, Englisch, Italienisch und Spanisch standen auf dem Studienplan wirtschaftliche, kommerzielle und juristische „Seminarien“ sowie ergänzende „Curse“, beispielsweise über das „Verschiffungsgeschäft“, das Transport-, Tarif- und Versicherungswesen. Im „Commerziellen Seminar“ fanden sich als Fächer aus der Volkswirtschaftslehre und Volkswirtschaftspolitik die „Internationale Handelskunde und Handelsgeographie“ sowie „Warenkunde“, zum Teil detailliert aufgezählt nach Materialien und Branchen.

Warenkunde als Studienfach hatte allerdings bereits im 18. Jahrhundert der Ökonom Johann Beckmann (1739-1811) an der Universität Göttingen begründet. Als Wegbereiter der Warenkunde in der Habsburgermonarchie gilt der Techniker Stephan von Keeß (1774-1840), der bereits eine Mustersammlung mit verschiedensten Rohstoffen und Fabrikaten anlegte. Mitte des 19. Jahrhunderts unterrichtete Franz Hauke (1811-1871) „Technische Warenkunde“ am Wiener Polytechnischen Institut – welches 1872 zur Technischen Hochschule und 1975 zur Technischen Universität Wien wurde. Hauke wurde 1857 zum Direktor der neu gegründeten Handelsakademie der Wiener Kaufmannschaft berufen, deren Lehrplan das Fach ebenfalls einschloss.

Ab der Gründung der „Export-Akademie“ 1898 unterrichtete Dr. Siegmund Feitler (1859-1920), ein Chemiker aus Kaplitz (Böhmen), als ordentlicher Professor das Fach Warenkunde. Im ersten Jahrgang startete das Fach einleitend mit den „wichtigsten physikalischen Methoden zur Ermittlung der Warenbeschaffenheit auf makroskopischem Wege. Das Mikroskop, sein Bau, seine Wirkung und Handhabung. Die Nahrungs- und Genussmittel. […]“. Im Vorlesungsverzeichnis werden anschließend die Fächer aufgezählt, diese behandeln verschiedene pflanzliche und tierische Stoffe, bis hin zu Mineralien und Erzeugnissen beispielsweise der Seifen-, Kerzen-, Leder-, Papier-, Textil- und Glasfabrikation. Siegmund Feitler war zudem Mitglied der Diplomprüfungskommission und lehrte in Wien zugleich als Privatdozent an der Technischen Hochschule. An der Exportakademie legte er den Grundbestand einer Warensammlung mit Mustern der verschiedensten Materialien und Stoffe an. 1919 wurde die Exportakademie zur ‚Hochschule für Welthandel‘, diese 1975 zur Wirtschaftsuniversität Wien.

Was die Dias uns heute noch erzählen

Von der Wirtschaftsuniversität kamen Mitte der 1980er Jahre, zusammen mit einer vielfältigen Objekt-Mustersammlung, rund 3.500 Glas-Diapositive an das Technische Museum Wien. Hergestellt wurden die Bildmaterialien an der Exportakademie ab zirka 1890 und waren dort bis Anfang der 1930er Jahre für Diavorträge in Verwendung.

Sie wurden von den Fachvortragenden jahrzehntelang immer wieder nach Bedarf neu geordnet, sodass sich heute 68 fortlaufend nummerierte „Gruppen“ ergeben, organisiert nach den unterschiedlichsten Naturmaterialien, Werkstoffen, Gewerbezweigen, Herstellungstechniken und Produkten. Unter den Bildmotiven sind teils Originalaufnahmen, aber auch zahlreiche Reproduktionen aus Lehr- oder Fachbüchern. Sie dokumentieren auf ihre Weise das Fach „Warenkunde,“ wie es sich im damaligen Lehrplan nach Materialien bzw. Branchen definierte.

Ausgewählte Bildmotive aus dem Diabestand wurden bereits vor einigen Jahren in die noch laufende Ausstellung „In Arbeit. Die Ausstellung zur Dynamik des Arbeitslebens“ miteinbezogen und finden sich zum Teil auch im dazu erschienenen Begleitkatalog.

Als Teil des Forschungsinstituts am TMW verfolgt das Archiv das Ziel, seine vielfältigen Bestände für Forscher:innen und der interessierten Öffentlichkeit digital zugänglich zu machen, so auch diese für die Wirtschafts- und Sozialgeschichte wertvollen Glasdiapositive. Aktuell werden im Rahmen der Retrodigitalisierung alle Datensätze mit Metadaten in die Archivdatenbank eingearbeitet und mit den reprofähigen Digitalisaten verknüpft, sodass zum Ende des Jahres 2025 alles vollständig online verfügbar sein wird.

Text: Cornelia Schörg, wissenschaftliche Archivarin, TMW-Archiv für Museumsgeschichte

Webtipps:

Während des 19. Jahrhunderts war das Bewusstsein über den hohen Stellenwert von praktischem Wissen für eine fundierte kaufmännische Ausbildung stark gewachsen. Fachkenntnisse über Herkunft, Eigenschaften und Verarbeitung der Materialien sollten die Erfolgschancen auf dem Weltmarkt verbessern. Vermittelt wurden die Kenntnisse ab 1898 an der vom Handelsminister gegründeten „Export-Akademie des k. k. österreichischen Handels-Museums“.

Neben dem Sprachunterricht in Französisch, Englisch, Italienisch und Spanisch standen auf dem Studienplan wirtschaftliche, kommerzielle und juristische „Seminarien“ sowie ergänzende „Curse“, beispielsweise über das „Verschiffungsgeschäft“, das Transport-, Tarif- und Versicherungswesen. Im „Commerziellen Seminar“ fanden sich als Fächer aus der Volkswirtschaftslehre und Volkswirtschaftspolitik die „Internationale Handelskunde und Handelsgeographie“ sowie „Warenkunde“, zum Teil detailliert aufgezählt nach Materialien und Branchen.

Warenkunde als Studienfach hatte allerdings bereits im 18. Jahrhundert der Ökonom Johann Beckmann (1739-1811) an der Universität Göttingen begründet. Als Wegbereiter der Warenkunde in der Habsburgermonarchie gilt der Techniker Stephan von Keeß (1774-1840), der bereits eine Mustersammlung mit verschiedensten Rohstoffen und Fabrikaten anlegte. Mitte des 19. Jahrhunderts unterrichtete Franz Hauke (1811-1871) „Technische Warenkunde“ am Wiener Polytechnischen Institut – welches 1872 zur Technischen Hochschule und 1975 zur Technischen Universität Wien wurde. Hauke wurde 1857 zum Direktor der neu gegründeten Handelsakademie der Wiener Kaufmannschaft berufen, deren Lehrplan das Fach ebenfalls einschloss.

Ab der Gründung der „Export-Akademie“ 1898 unterrichtete Dr. Siegmund Feitler (1859-1920), ein Chemiker aus Kaplitz (Böhmen), als ordentlicher Professor das Fach Warenkunde. Im ersten Jahrgang startete das Fach einleitend mit den „wichtigsten physikalischen Methoden zur Ermittlung der Warenbeschaffenheit auf makroskopischem Wege. Das Mikroskop, sein Bau, seine Wirkung und Handhabung. Die Nahrungs- und Genussmittel. […]“. Im Vorlesungsverzeichnis werden anschließend die Fächer aufgezählt, diese behandeln verschiedene pflanzliche und tierische Stoffe, bis hin zu Mineralien und Erzeugnissen beispielsweise der Seifen-, Kerzen-, Leder-, Papier-, Textil- und Glasfabrikation. Siegmund Feitler war zudem Mitglied der Diplomprüfungskommission und lehrte in Wien zugleich als Privatdozent an der Technischen Hochschule. An der Exportakademie legte er den Grundbestand einer Warensammlung mit Mustern der verschiedensten Materialien und Stoffe an. 1919 wurde die Exportakademie zur ‚Hochschule für Welthandel‘, diese 1975 zur Wirtschaftsuniversität Wien.

Was die Dias uns heute noch erzählen

Von der Wirtschaftsuniversität kamen Mitte der 1980er Jahre, zusammen mit einer vielfältigen Objekt-Mustersammlung, rund 3.500 Glas-Diapositive an das Technische Museum Wien. Hergestellt wurden die Bildmaterialien an der Exportakademie ab zirka 1890 und waren dort bis Anfang der 1930er Jahre für Diavorträge in Verwendung.

Sie wurden von den Fachvortragenden jahrzehntelang immer wieder nach Bedarf neu geordnet, sodass sich heute 68 fortlaufend nummerierte „Gruppen“ ergeben, organisiert nach den unterschiedlichsten Naturmaterialien, Werkstoffen, Gewerbezweigen, Herstellungstechniken und Produkten. Unter den Bildmotiven sind teils Originalaufnahmen, aber auch zahlreiche Reproduktionen aus Lehr- oder Fachbüchern. Sie dokumentieren auf ihre Weise das Fach „Warenkunde,“ wie es sich im damaligen Lehrplan nach Materialien bzw. Branchen definierte.

Ausgewählte Bildmotive aus dem Diabestand wurden bereits vor einigen Jahren in die noch laufende Ausstellung „In Arbeit. Die Ausstellung zur Dynamik des Arbeitslebens“ miteinbezogen und finden sich zum Teil auch im dazu erschienenen Begleitkatalog.

Als Teil des Forschungsinstituts am TMW verfolgt das Archiv das Ziel, seine vielfältigen Bestände für Forscher:innen und der interessierten Öffentlichkeit digital zugänglich zu machen, so auch diese für die Wirtschafts- und Sozialgeschichte wertvollen Glasdiapositive. Aktuell werden im Rahmen der Retrodigitalisierung alle Datensätze mit Metadaten in die Archivdatenbank eingearbeitet und mit den reprofähigen Digitalisaten verknüpft, sodass zum Ende des Jahres 2025 alles vollständig online verfügbar sein wird.

Text: Cornelia Schörg, wissenschaftliche Archivarin, TMW-Archiv für Museumsgeschichte

Webtipps:

- Unsere Online-Sammlung

- Ausstellung In Arbeit

- Die Wiener Warenkundesammlung – Herkunft und Bedeutung

- Archiv und Bibliothek