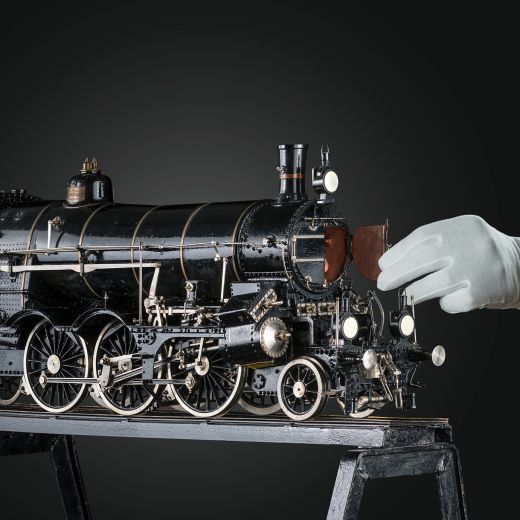

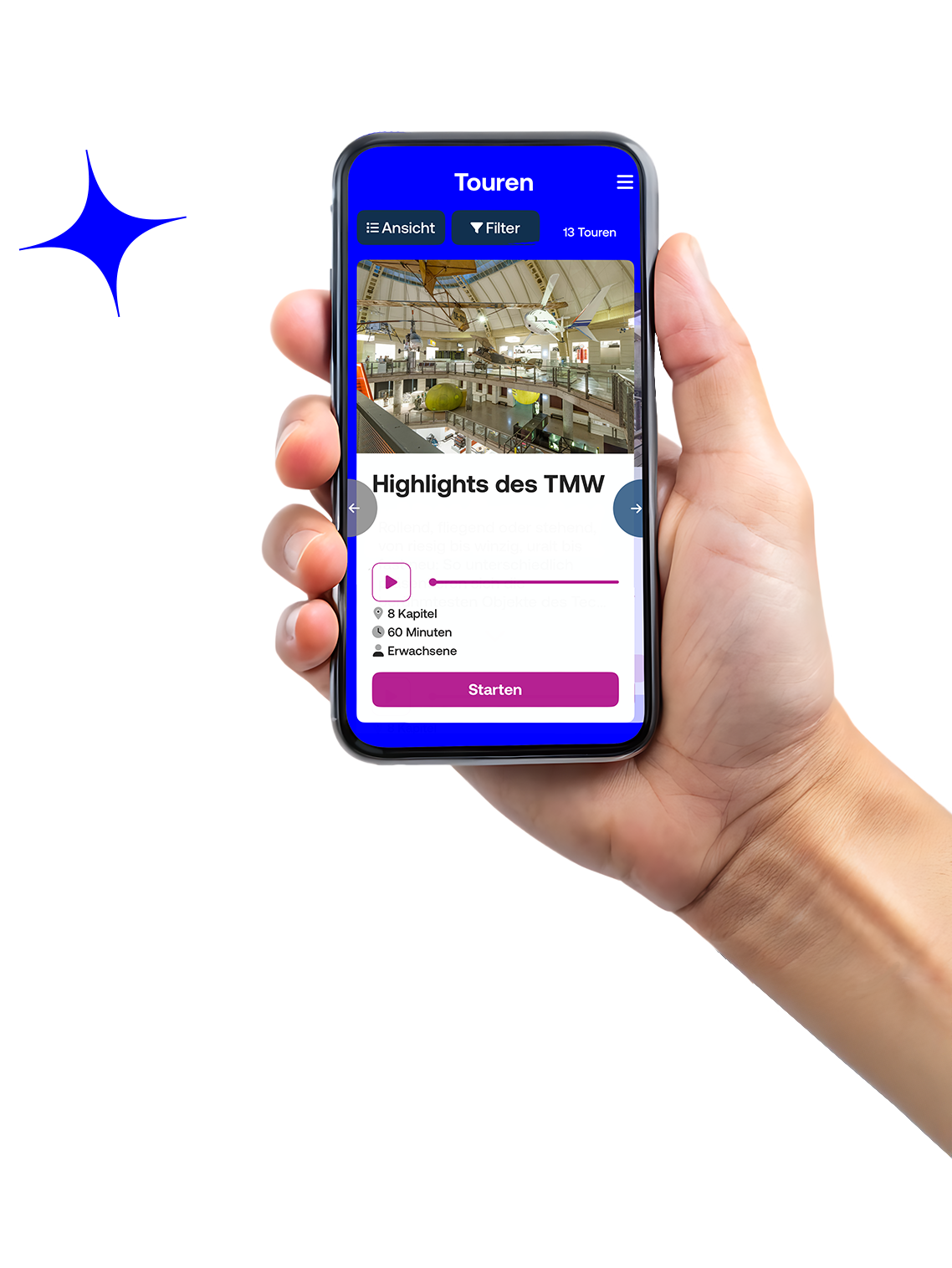

Sei Neugierig - im Technischen Museum Wien

In unseren vielfältigen Ausstellungen treten historische Objekte in einen Dialog mit neuen Technologien. Spannende Vermittlungsprogramme erwecken unsere Exponate zum Leben und zahlreiche Hands-On-Experimente laden ebenso wie unsere Rätselrallyes zum Mitmachen und Ausprobieren ein. AHA-Momente garantiert!

PLANEN SIE IHREN BESUCH - WIR EMPFEHLEN FÜR

Ausstellungen

Heute im TMW

Für die Zielgruppe: Kinder & Familie

3-8 Jahre

Reservierung Kinderbereich

€ 2,50

Mo 05.01.14:00–14:40

Reservierung Kinderbereich

1 Platz frei

€ 2,50

Mo 05.01.16:00–16:40

Reservierung Kinderbereich

16 Plätze frei

€ 2,50

Mo 05.01.17:00–17:40

Reservierung Kinderbereich

40 Plätze frei

€ 2,50

Für die Zielgruppe: Kinder & Familie

1,5-5 Jahre

Reservierung Kinderbereich

€ 2,50

Mo 05.01.12:00–12:40

Reservierung Kinderbereich

21 Plätze frei

€ 2,50

Mo 05.01.13:00–13:40

Reservierung Kinderbereich

18 Plätze frei

€ 2,50

Mo 05.01.14:00–14:40

Reservierung Kinderbereich

24 Plätze frei

€ 2,50

Mo 05.01.15:00–15:40

Reservierung Kinderbereich

14 Plätze frei

€ 2,50

Mo 05.01.16:00–16:40

Reservierung Kinderbereich

31 Plätze frei

€ 2,50

Mo 05.01.17:00–17:40

Reservierung Kinderbereich

26 Plätze frei

€ 2,50

Für die Zielgruppe: Für alle

Ab 10 Jahren

Führung / Aktion

€ 3,90

Mo 05.01.13:30–14:00

Führung / Aktion

4 Plätze frei

€ 3,90

Mo 05.01.15:30–16:00

Führung / Aktion

4 Plätze frei

€ 3,90

Mo 05.01.17:00–17:30

Führung / Aktion

2 Plätze frei

€ 3,90

11:00–11:30

Für die Zielgruppe: Für alle

Ab 7 Jahren

Führung / Aktion

34 Plätze frei

€ 5,50

11:00–12:00

Für die Zielgruppe: Kinder & Familie

4-7 Jahre

Workshop

1 Platz frei

€ 6,50